メモのレビューを簡略化した話

メモのレビューが煩雑

僕のこれまでのメモ遍歴

こんにちは、あなたの街の文系男子、トム・ヤムクンです。

今日のお話はメモについて。

このブログでも、僕のこれまでのさまざまなメモ遍歴をご紹介してきました。

目標を定めたうえで、手帳にアホほどメモを書いて、「やれるときにやれることをやっておく」ことの効用

トラベラーズノートで「家でも常にメモができる環境」を構築する

現状のメモスタイル

さて、光源氏の恋愛遍歴のごときさまざまなメモ遍歴を経て、僕の今のメモスタイルは以下のような感じに落ち着いております。

#・なにか思いついたら、トラベラーズノート・パスポートサイズのメモ専用のページにすぐさまメモする

・毎日、その日に追加されたメモの中から、すぐさま対応が必要なこと(いわゆる第1領域)のみ取り出してスケジュールに転記

・毎週末、急ぎではないメモをしかるべき箇所に転記(たとえば「石鹸を買う」というメモを「スーパーで買うもの」のページに転記する、など)

困ったこと→煩雑すぎる

……というわけなのです。

第1領域(すぐさま対応が必要であり、なおかつ重要なこと)以外も以前は毎日、転記していたのでこれでもかなりの時短になっているのですが、それでも毎週末に第2領域以降(第3、第4領域)のタスクを転記しなくてはならず、かなりの負担になっていました。

急ぎの内容だけをカレンダーに転記

そこで考えたのが、特に急ぎで対応する必要のないものについては「ノートを使い終わるタイミングでまとめて転記する」という方法です。

具体的には以下のような手順で進めていきます。

急ぎの内容のみレビュー

直近で書いたメモをさらっと見渡し、「これは急ぎで対応しなければ」と思った内容(フランクリン・コヴィー的に言えば「第1領域・第3領域」にあたる内容)をスケジュールに転記するかすぐさま実行します。この部分で、緊急性の高いタスクを取り逃がすことはなくなります。

もちろん、スケジュールを忠実に実行したり、そもそもこまめにチェックすることは必要になってきますが、多少は手間が減り、正確性が増すはずです。

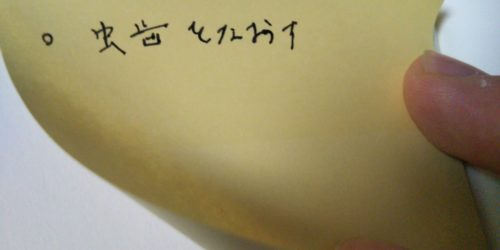

転記or実行した内容にはチェック

当たり前のようですが、これができていないと「同じ内容を何度も重複してチェック・レビューする」という膨大な二度手間が生じることになります。

僕はさらに見分けがつきやすいよう、転記・実行したタスクには横線を引いて消しているのですが、紙面を汚してしまうのが嫌な方はもちろんチェックマークを打つだけでもいいでしょう。

ちかぢか使いたいアイディアなどはページナンバーを目次ベージに控えておく

さて、ここで残ってしまうのが、急ぎでないと判断された第2・第4領域のタスクです。

第4領域の実行はむしろ最小限に抑えたほうがよいとされているのでひとまず放置でいいと思いますが、第2領域に関してはライフハック業界(!)では非常に重要視されているので、拾いたいですよね。

ひとまず、まるまる転記することは避けてその記事のあるページナンバーを目次ページに控えましょう。これで、必要なときはすぐ見つけ出すことができます。もちろんこのとき、「語学学習」とか「家族」とかのカテゴリ別に分けるだけで、さらに検索性が向上します。

その他はノートを締めるときにまとめてやる

ここで残るのが、おそらくは膨大な量の第4領域のメモと、目次に控えたとはいえ本文はそのままになっている第2領域のメモです。

これは「ノートを締めるとき」、すなわちそのノートを使い終わって、次のノートを書き始めるタイミングで処理していきます。

多くの量の転記が必要になることが懸念されますが、毎週やるよりはまだ楽だと思います。

そもそも第4領域については

・やらなくても差し支えない

・思い出したければノートのメモページを拾い読みしていけばいいので、転記しなくてもそのメモが失われることはない

わけです。そのため、必ずしも転記する必要はありません。

尽きない悩み

完全な電子ペーパーと完全なOcrが早くできてほしい

このようにして、第1&3領域、第2領域、第4領域と異なるタイミングで異なる扱いをすることによって、最小限の労力と時間で取りこぼしのないタスク管理を実現することができます。

ただ、ここで扱った「転記」という作業は現代の技術的限界によって我々がやらざるを得ない営みであって、無くなるなら無くなったほうがいいですよね。

たとえば手書きで紙(もしくは電子ペーパー)に書かれたメモが高い精度のOCRで読み取られ、それを「1項目単位」で扱ってくれ、ユーザーがスワイプだけで第1~第4領域に分類できる、というものです。

さらには人工知能が自動的に内容に応じた分類をしてくれるとなおありがたいです。そういうツールは作ろうと思えば現代の技術でも作れるかもしれませんがそれが「ブギーボード」的な気軽さと値段で購入できるようになるのはまだまだ先のことでしょう。

トム・ヤムクンでした。